ある企業から「現場での合理的配慮の対応」というテーマで研修の依頼を受けたときのことです。しかし、話をよく伺ってみると、課題の中心は“合理的配慮”ではなく、実は採用の段階にありました。

たとえば—

「雇ったけれど、思っていた仕事が合わなかった」

「支援体制を整えてから採用すべきだった」

「面接では問題なかったのに、現場では困っている」

こうしたケースは、決して珍しくありません。「現場でうまくいかない」のではなく、「採用時に理解の土台ができていなかった」ことが、後々のすれ違いや離職につながっているのです。

多くの“行き違い”は、入社後のマネジメントではなく、出会い方─つまり採用のプロセス設計に原因があることがほとんどです。採用を「人を選ぶ場」としてのみ捉えると、関係づくりが後手に回り、結果として“配慮が後づけ”になります。

しかし本来、配慮とは「採用してから考えるもの」ではありません。採用の時点で、どんな支援が必要か、どんな環境で力を発揮できるかを一緒に探るプロセスを持つことが、障害者雇用の成功条件です。

採用は「合う人を探す場」ではなく、「関係を育て始める場」。この視点を取り入れるだけで、採用の成果も、現場の安定度も大きく変わっていきます。採用後に“うまくいかない”原因の多くは、実は採用時点にあります。本稿では、採用段階から配慮を設計する方法を紹介します。

“理解のない採用”が現場を迷わせる

多くの企業では、採用活動を担当する部署と、実際に現場でマネジメントを行う部署が分かれています。そのため、採用面接で得られた情報や本人の特性、必要な配慮事項が、現場へ十分に共有されないまま配属されてしまうことが少なくありません。

たとえば、面接時に本人が「指示を一度に受けると混乱する」と話していたとしても、その情報が現場の上司に届かない。

結果として、入社後に上司が通常どおり複数のタスクをまとめて指示し、本人が混乱する。「なぜできないのか」という評価につながってしまう。一方で本人は「ちゃんと説明したのに」と感じ、信頼関係に小さなひびが入る。

こうしたすれ違いは、努力や熱意の問題ではありません。採用時に“理解のすり合わせ”がされていない構造的な問題なのです。

採用の場面では、「この人を採るかどうか」だけに焦点が当たりがちです。しかし本当に重要なのは、「どんな環境なら力を発揮できるか」「どんな関わり方が必要か」という前提を、企業と本人の双方が共有できているかどうかです。

この“理解の初期設定”がないまま採用が進むと、現場は迷い、本人は不安を抱え、双方が疲弊してしまいます。しかし、このズレは本来、採用プロセスの段階で防ぐことができるものです。

採用とは、単に“入口を開く”ことではなく、“入口を整える”こと。どんな人が入っても力を発揮できるよう、関係性と環境を同時に設計することが必要です。つまり、「採用=入口の整備」こそ、最も重要な合理的配慮となります。

“理解のプロセス”を採用に組み込む3つのステップ

では、どのように採用していくとよいのか、3つのステップ絡みていきます。

STEP1|「知る」─インターンや職場体験を行う

採用を「決定の場」ではなく「理解の場」として設計するために、最初のステップとなるのが“知る”プロセスです。ここでは、インターンや職場体験、トライアル雇用などを「お試し採用」としてではなく、配慮を試す時間として位置づけることが重要です。

実際の職場に入ってみて初めてわかることは多くあります。

たとえば、

どのくらいの指示量なら混乱せずに進められるのか

チームメンバーとの関係性はどう築かれていくのか

どんな環境(静かなスペース、視覚的な補助など)が働きやすさを支えるのか

こうした要素は、面接や書類だけでは見えてこない“リアルな情報”です。インターン期間を通じて本人も職場も「どんな支援があれば働けるのか」を実感的に把握できるようになります。これは、採用後に生じる誤解や不安を未然に防ぐための、極めて実践的なプロセスになります。

また、このステップは現場側の理解促進にもつながります。

「配慮=特別対応」ではなく、「成果を出すための工夫」として体感できるため、上司や同僚の関わり方が自然と変わっていきます。

「なるほど、こういうサポートで仕事がスムーズになるのか」と実感できれば、配慮は義務ではなく“チームの知恵”として共有されるようになります。

つまり、インターンや実習は、適性を見極めながら、関係を育てる準備期間とも言えます。採用時点で「環境と人の相性」を検証しながら、安心して働ける土台を整えることができます。

STEP2|「伝える」─“配慮の前提”をすり合わせる

採用面接や面談の場は、単に「能力を見極める場」ではなく、お互いの前提をすり合わせる場として再設計する必要があります。ここで重要なのは、企業が「何を求めるか」だけでなく、本人がどんな環境で力を発揮できるのかを明確に言語化できるようにします。

障害者雇用の現場では、面接での質問が表面的になりがちです。

「体調は大丈夫ですか?」「通勤に問題ありませんか?」

これでは、必要な配慮や働き方の実像は見えてきません。

本来問うべきは、「どんな環境であれば力を発揮できますか?」「過去にうまくいったサポートは何でしたか?」といった、“成果を支える条件”を引き出す質問です。

たとえば、同じ“報連相が苦手”という課題でも、言語化のタイミングが苦手な人もいれば、書くより話すほうが得意な人もいる。この違いを丁寧に聴き取らなければ、配慮の方向を誤り、逆に働きにくさを生んでしまいます。

そのためには、面接官自身にも「合理的配慮を聞き出すスキル」が必要です。企業側が“何を聞くべきか”を整理し、本人が“どこまで伝えてよいか”を安心して話せる関係性をつくる。この双方向の安心感が、採用後の信頼関係づくりにつながります。

また、面接後に「特性情報」「得意・不得意」「支援が必要な場面」などを現場と共有する仕組みも欠かせません。採用担当が得た理解を、配属先の上司や同僚に“翻訳”して伝える。これこそが、“配慮を採用時点で設計する”ための実務的ステップです。

採用とは、合否を決めるための「審査」ではなく、お互いが安心して働ける“関係の設計”。そのための第一歩が、この「伝える」面談設計にあります。

STEP3|「試す」──“関係づくりの時間”を設ける

採用の最終ステップは、「試す」段階です。ここでいう“試す”とは、能力をテストすることではなく、お互いの関係性と支援の形を実際の現場で確認することを意味します。

たとえば、トライアル雇用や試験的な配置期間を「成果を測る時間」として捉える企業は少なくありません。

しかし、この期間はむしろ、本人にとっては「職場の雰囲気や支援体制を理解する時間」であり、現場にとっては「どんな関わり方をすれば力を引き出せるかを学ぶ時間」です。

つまり、“評価”ではなく“関係構築”のフェーズなのです。

この期間を効果的に活かすためには、次の3点がポイントになります。

1.明確な目的設定を行うこと

「どの業務を通して、どんな支援方法を試すか」を双方で合意しておく。曖昧なまま始めると、“何を見ればいいか”がわからないまま終わってしまいます。

2.定期的に振り返りの場を設けること

1〜2週間ごとに簡単な面談を設け、双方の感じ方や課題を共有する。「困っていること」「やりやすかった工夫」を口に出す時間を設けることで、支援は“調整の会話”として日常化していきます。

3.現場担当者も“学ぶ”ことが必要

試験的雇用は本人だけの試験期間ではありません。現場も「どう支援すれば成果が上がるか」を実験するフェーズです。この視点を持つことで、現場が“教える側”から“共に学ぶ側”へと変わります。

採用は「理解の設計プロセス」

ここまで見てきたように、採用には「知る」「伝える」「試す」という3つのステップがあります。これらは単なる採用手順ではなく、“理解のプロセスを可視化し、関係を育てるための設計要素”です。この3つを採用活動全体にどう組み込むかが、組織の成熟度を左右します。

多くの企業では、採用と配慮は別々に扱われがちです。採用担当者は「人を選ぶこと」に注力し、配慮や支援は「入社後に現場が考えること」と位置づけられています。しかしこの分断こそが、すれ違いと定着不全の最大の原因となることが少なくありません。

採用してから、合理的配慮を考えればいい、これでは対応が後手になります。採用時に、適性や組織に合うのかを確認する、合理的配慮を“最初から設計に組み込む”、こうしたステップを確実に行うことが、障害者雇用の質を根本から変えていきます。

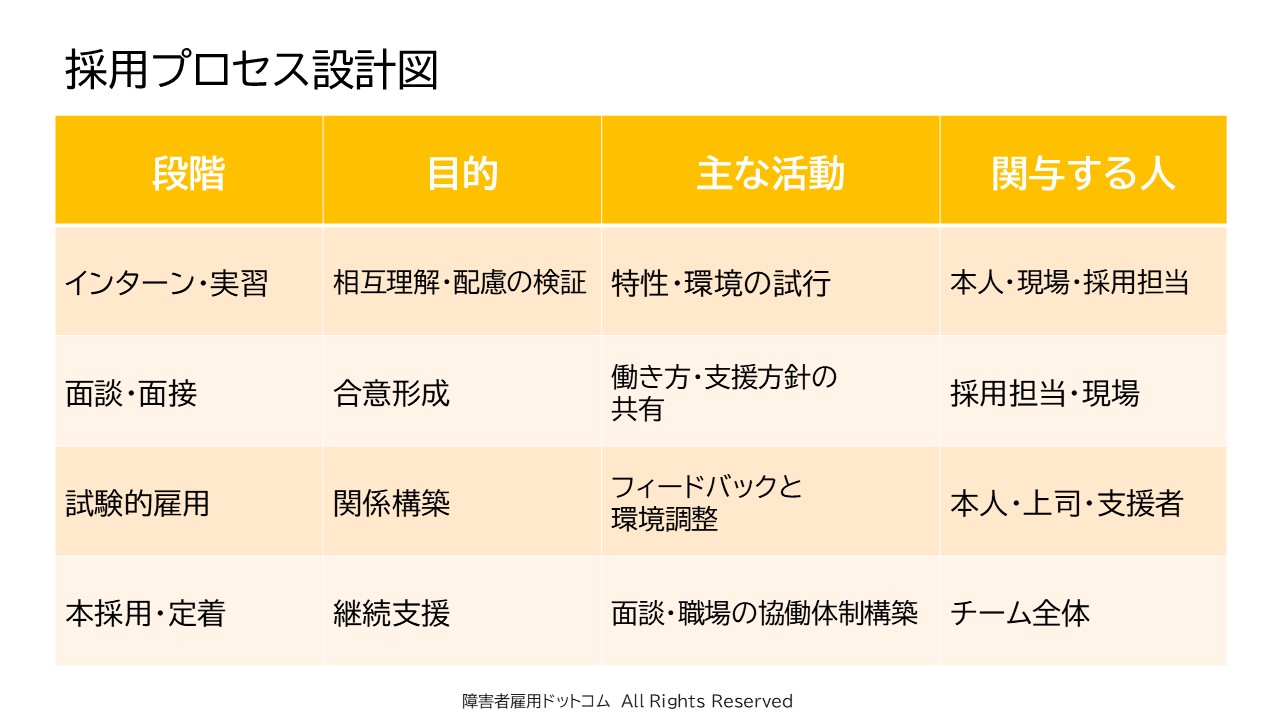

採用プロセスを「理解の設計図」として見える化する

採用から定着までを一貫したプロセスとして整理し、どの段階で・誰が・何を・どのように理解していくのかを明確にします。

このように見える化すると、「どの時点で何を確認すればよいか」が明確になり、採用が“属人的対応”から“再現性のある仕組み”へと進化します。

また、採用時に合理的配慮までを考えてデザインすることは、特別な取り組みではなく、経営におけるリスクマネジメントであり、人的資本投資にもなります。採用を“理解の設計プロセス”として整えること、これは、障害者雇用を「制度対応」から「組織戦略」へと高める第一歩になります。

雇用は「関係づくりのスタート」

採用とは、組織と個人が「お互いを知り、支え合う関係」を築いていくための第一歩です。ここに視点を置くことで、採用の目的も、現場の行動も、大きく変わっていきます。

“合理的配慮”は、採用時から始まっている

多くの企業では、「採用してから配慮を考える」構造が残っています。その結果、入社後に「想定していなかった支援が必要になった」「現場が混乱している」といった声が上がります。

しかし、これは誰かのミスではなく、設計の順番の問題です。本来、配慮とは“入社後の救済策”ではなく、“入社前から始まる環境設計”であるべきです。採用の段階から「この人が力を発揮するために、何が必要か」を共に考え、準備しておくことで、入社後の支援は「自然な延長線」に変わります。

このように、採用時から配慮の方向性を共有できていれば、現場は“特別対応を求められる”という負担感から解放され、本人も“申し訳なさ”ではなく“安心感”をもって働き始めることができます。

配慮とは「甘やかし」ではなく、「成果を出すための合理的支援」です。これをスムーズに運用していくためには、採用の時点で組み込むことが必要です。

採用段階で「どんな環境なら力を発揮できるのか」を理解し、本人・現場・採用担当が共に関係をデザインすること。それが、障害者雇用を「制度対応」から「戦略的な人材活用」へと引き上げる鍵です。

障害者雇用ドットコムでは、「採用=理解の設計プロセス」として捉えるための支援を行っています。

■サービス内容の一例

・インターン・試験的雇用を活用した“関係づくり型採用”の設計支援

・面接・面談での「合理的配慮を引き出す質問設計」研修

・採用〜定着までを一貫して見直す「採用設計フレーム」の構築支援

・現場・採用担当・支援者の三者連携モデルの導入コンサルティング

■こんな課題をお持ちの企業様におすすめです

・採用した後にミスマッチや離職が続いている

・面接で配慮事項を聞き出せず、現場が困っている

・試験的雇用を活用しているが、成果に結びついていない

。障害者雇用を「制度対応」から「戦略的人材活用」に変えたい

採用は、人材を採ることだけではありません。採用の段階から理解のプロセスを組み込むことで、 “入社してから悩まない”障害者雇用が実現します。

貴社の採用プロセスを、“関係づくり”の視点から一緒に再設計してみませんか?

0コメント