「どう関わればいいのか、わからない」

「体調が悪そうだったから、少し仕事を軽くしてあげた」

「困っていそうだったから、気づいたときには声をかけている」

「まわりにも説明して、できるだけ配慮の空気をつくってきたつもりだ」

…でも、ある日ふと、こんな言葉を言われた。

「必要なときに助けてくれなかった」

「特別扱いしていると思われるのがしんどい」

「自分だけがフォローされていないように感じる」

現場のリーダーとしては、決して無関心でも、冷たいわけでもない。むしろ「どう関わったらよいか」に悩みながら、日々判断をしている。

しかし、「配慮したつもりが、なぜかトラブルに発展する」──そんなケースが増えている今、「自分もそうなるかもしれない」という不安を感じている人も少なくありません。

最近では、「配慮=善意」の時代から、「その配慮は“妥当”だったのか」と問われる時代に変わってきています。たとえ悪気がなくても、“伝わり方”や“受け取られ方”によって、ときに「ハラスメント」「差別」として扱われることも出てきました。

では、何が違いを生むのでしょうか? やさしさだけでは届かない時代に、現場は何を備えるべきなのでしょうか。今回は、現場のリーダーが無理なく取り組める「関わり方の見直し」について、配慮疲れやトラブルの背景を紐解きながら、“チームで支える”視点と行動のヒントを紹介します。

YouTube

Podcast

配慮が“負担”になる職場のリアル

「気をつけなきゃ」と思うほど、距離が生まれていく。

ある管理職の方がこんな悩みを打ち明けてくれました。「以前、声かけをしたところ、問題になってしまってから、“配慮しないと”って頭ではわかっていても、何をどう言えばいいかわからない。結果的に、つい関わるのを避けてしまう。」

また、現場のリーダーからも、こんな声がよく聞かれます。

「誰にどこまで説明していいのか、迷う」

「特定の人ばかりフォローしていると、他のメンバーから不満が出てしまう」

「本人の希望はくみたいけれど、チーム全体の負担も考えないといけない」

現場の中間層は“どう関わればいいのか”を手探りで模索し続けています。一人ひとりへの“やさしい配慮”が、チーム全体の“働きにくさ”につながることもあるのです。

このような状況が続くと、「配慮すること」自体がプレッシャーになり、 やがて「もうあまり関わらないほうがいいのでは…」という無力感につながってしまうこともあります。

結果として、

本人には「放置されている」と映る

周囲には「特別扱いだ」と映る

リーダーには「何をしても文句を言われる」と映る

という“三者三様の不満”が、静かに職場に蓄積されていきます。

配慮とは、「やさしさ」の押し売りではありません。そうかと言って「触れないこと」が最善の解決になるわけでもありません。こうした“配慮疲れ”の現場に、どう向き合えばよいのでしょうか?

“支援”と“マネジメント”のはざまで──ゆれる現場の意思決定

現場リーダーの多くからは、「配慮しなければ」と思っている一方で、こんな声が聞かれます。

・「全員に同じように接するべきか、個別に対応すべきか、判断がむずかしい」

・「支援しても、それが甘えだと受け止められたらどうしよう」

・「他のメンバーの士気や不公平感とのバランスをどう取ればいいのか」

やさしさだけでは進まない。成果や公平性も求められるのが現場のリアルです。このように、“支援”と“マネジメント”の間でゆれる状況が、今の職場のあちこちで見られます。

たとえば──

・本人にとって必要な配慮は、他の社員から「優遇」に見えることがある

・「配慮しすぎて仕事を任せられない」と思われれば、本人の成長機会を奪ってしまう

・一方で、厳しくすれば「ハラスメントでは?」と誤解される不安もある

その結果、「結局、どこまでがOKなのか分からない」と誰もが様子見になってしまう。これが、“わからなさ”の正体です。

でも、この「わからなさ」を放置すると、

本人は「相談しづらい」

チームは「動きづらい」

リーダーは「決めづらい」

といった“関係の行き詰まり”を生み出してしまいます。

ここで必要なのは、個人の感覚や判断に頼りすぎない「見える基準」や「共通の言葉」です。 一人で抱え込まず、チームや組織で支え合える“見立てと対話の枠組み”を持つことが、関係性をほぐし、意思決定をスムーズにしてくれます。

現場に根づく“配慮の見直し”アクションとは?

「配慮って、結局どうすればいいの?」 多くの現場でこの問いが繰り返されます。配慮は、マニュアルや制度だけでは解決しません。なぜなら、「その人にとって、今、何が必要か」は一律ではないからです。

だからこそ現場では、“正解探し”ではなく、共に考え、すり合わせていくプロセスが大切になります。「正解がない」からこそ、チームで育てる“共通の視点”が必要なのです。

たとえば、こんなことから始められるかもしれません。

1.“気づき”の感度を上げる

・「最近、◯◯さんの表情や行動で気になったことは?」

・「本人は言ってないけど、もしかして困ってる?」

こうした小さな違和感に目を留める力が、“先回りの対話”を生みます。

2.あいまいな言葉を“共通言語”に言い換える

・「やさしさ」「気遣い」「配慮」──それって、具体的にどんな行動?

・「任せてる」は、“見守っている”のか、“放置してる”のか?

言葉のズレをそのままにせず、「私たちはこう理解している」という共通言語にすることで、すれ違いが減ります。

3.「配慮=やさしさ」ではなく、「関係性づくりのスキル」を磨く

配慮は、その人だけのための“特別扱い”ではありません。チーム全体の「働きやすさ」を整える視点でもあります。「この工夫、他のメンバーにもいいね」と広がっていくことで、職場改善の第一歩にもなります。

こうしたアクションを日々のOJTや1on1、ちょっとした声かけの中に取り入れることで、

“やさしさ任せ”ではない、再現性のある配慮の文化が育ちます。

そして、その先には──上司・部下・同僚の間に「言ってもいい・聞いてもいい」空気が生まれ、 誰か一人に負担が偏らない、支え合えるチームが見えてきます。

現場に根づく“配慮の見直し”アクションとは?

「どう関わればいいのか?」

現場での“配慮”がむずかしいのは、誰か一人のやさしさや経験だけに頼らざるを得ない状況があるからです。

上司によって対応が違う。

あの人には声をかけたけど、この人には何もしていない。

意図しない差が、気づかないうちに職場の不公平感や摩擦を生んでしまう。

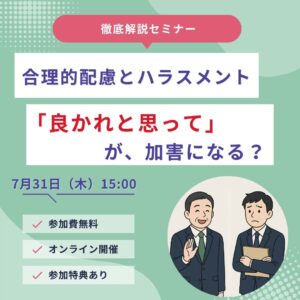

そんな時代だからこそ、「属人化しない配慮」が求められています。もっと詳しく知りたい方は、オンラインセミナーに参加してください。

現場で多く聞かれる悩みをもとに、「あのとき、どう声をかければよかったのか?」というリアルなケースを題材にしながら、

・配慮と指導の境目ってどう見極める?

・「気づいているけど、どう言えばいいか…」というときの対話の工夫は?

・“特別扱い”と見なされない伝え方って、どんなもの?

…といった現場に直結するヒントを、具体的な言葉・考え方・やり取りの工夫でお届けします。

このセミナーでお伝えしたいのは、「すべてを正しくやること」ではありません。むしろ、「迷ったら、こう考えてみよう」「こういう伝え方もあるかも」という“判断の軸”や“言葉の引き出し”を持つことで、現場の安心感と自信を増やすことです。

そして、ひとつひとつの関わりが、チームの信頼を育てることにもつながっていきます。 そんな“マネジメントと支援の架け橋”となる関わり方を、一緒に考えていきます。

あなたの現場で「ちょっとした違和感」があったとき、 “正解探し”ではなく、“関わり方を問い直す視点”を持てるようになることで、変わるきっかけを見つけられます。

『合理的配慮とハラスメント──“意図しない加害”を防ぐために』ー「良かれと思って」の指導がハラスメントに? 配慮と指導の境界線を再確認ー

0コメント