近年、障害者雇用において、精神障害者の雇用が急速に増加しています。なぜ、精神障害者の雇用が急激に増えているのでしょうか。この背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。

今回は精神障害者の雇用が増加している主な理由を解説します。

精神障害者が増えている

精神障害者の雇用が増えている背景には、精神障害者が増えているということが挙げられます。厚生労働省の調査によると、精神疾患を抱える患者の数は、令和2年に614.8万人。平成14年は258.4万人だったので、2倍以上に増えていることがわかります。また、ストレスや不安、うつ症状などを抱える人が増加傾向にあります。

出典:新たな地域医療構想等に関する検討会(厚生労働省)

このような中で、企業もメンタルヘルスへの対応が必要となり、メンタルヘルスへの意識の高まりや、企業における産業医による対応も増えてきています。加えて、2018年4月から精神障害者が雇用義務の対象となったことや、発達障害の社会的認知が広がったことも、精神科の受診を促進する要因となっています。

そのためこのような状況を受けて、メンタルクリニックの数が増加しています。これは、精神疾患を抱える人の増加と、社会的なニーズの高まりを反映したものとなっています。メンタルクリニックは、精神的な症状(うつ、不安、不眠、幻覚、妄想など)を主に扱う精神科と、ストレスによる身体症状(頭痛、胃痛、過食、嘔吐など)を主に扱う心療内科とを扱っています。

メンタルクリニックは、精神科病院と比べて、外来診療が中心で、通院しやすい環境にあることが多く、通院のしやすさ、心理的なハードルの低さからニーズが高いようです。また、メンタルクリニックが身近なものとなり、以前から比べると社会的にも精神障害への理解が進んでいることから、精神科や心療内科への受診への抵抗感が薄れてきていることも影響しているように感じます。

精神病院とメンタルクリニックの違い

なお、精神病院とメンタルクリニックの違いには、次のような点があります。

精神科病院

精神科病院は、20床以上の入院施設を持つ病院で、入院治療が必要な場合や、重症な症例への対応もします。メリットとしては、入院治療が可能であることや、重症な患者への対応ができることです。一方で、閉鎖的なイメージがあり、受診への抵抗感があります。

メンタルクリニック(精神科診療所)

メンタルクリニックは、入院施設がないか、19床以下の入院施設を持つ医療機関で、外来診療が中心であったり、通院しやすい環境にあることが多いです。場所的に通院がしやすいこともあり、心理的なハードルがさがることがメリットと言えるでしょう。一方で、入院が必要な場合は転院が必要となります。

精神障害者の雇用が義務化された

2018年4月から、精神障害者が法定雇用率の算定対象となったことは、精神障害の雇用が増加する大きな転換点となっています。それまで、障害者雇用は身体障害者、知的障害者の雇用が先行しており、精神障害者の雇用は遅れていました。

日本の障害者雇用は、身体障害、知的障害、精神障害の順番で進められてきています。最もはやくから取り組まれてきたのは、身体障害の雇用です。身体障害者の雇用は、戦争で負傷した傷痍軍人の就職を進めるために始められ、障害者法定雇用率は1960年に企業への努力義務として導入され、1976年に義務化されています。

この後に1998年に知的障害の雇用が義務化され、2018年から精神障害者が義務化されました。精神障害が障害者雇用のカウントできるようになったのは、2008年(平成18年)の障害者雇用促進法の改正時からで、企業で精神障害の雇用が進んだのは、この15年くらいになります。

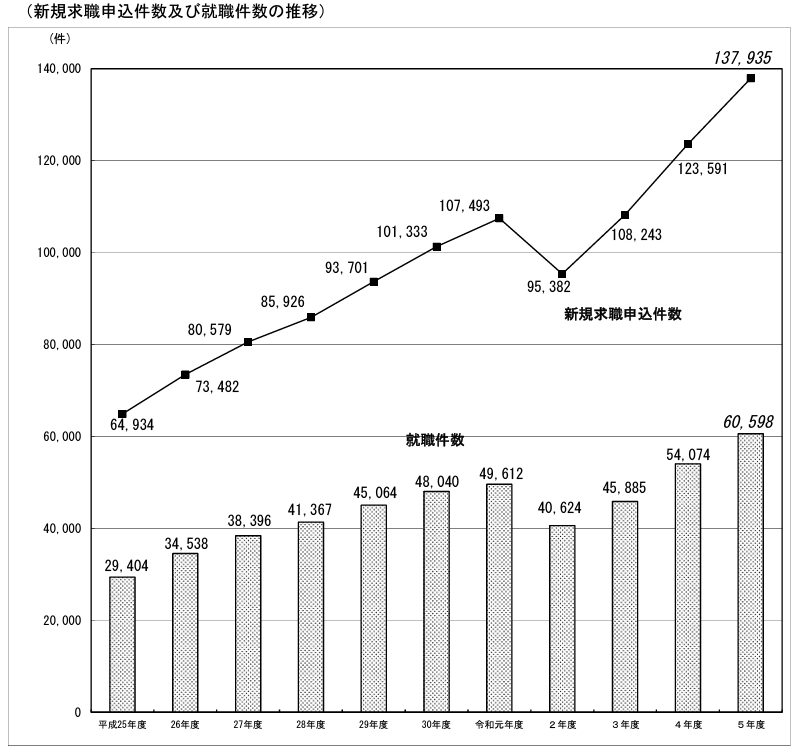

また、障害者雇用率は段階的に引き上げられており、企業は法定雇用率を達成するために、精神障害者の雇用をさらに進める必要に迫られています。ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況を見ると、新規求職申込件数は249,490件(対前年度比6.9%増)、就職件数は110,756件(対前年度比8.0%増)となり、就職件数が過去最高だった令和元年度実績(103,163 件)をうわまりました。

出典:令和5年度ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況等(厚生労働省)

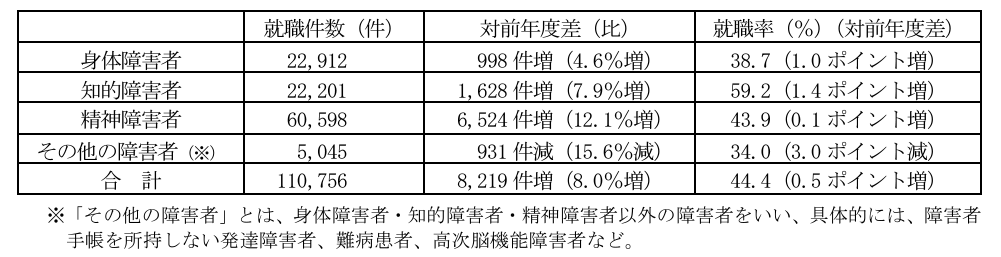

障害別に見ると、前年から比べて身体障害者の就職件数は22,912件で998件増(4.6%増) 、知的障害者の就職件数は22,201件で1,628件増(7.9%増)、精神障害者の就職件数は60,598件で 6,524件増(12.1%増)となっていることがわかります。

出典:令和5年度ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況等(厚生労働省)

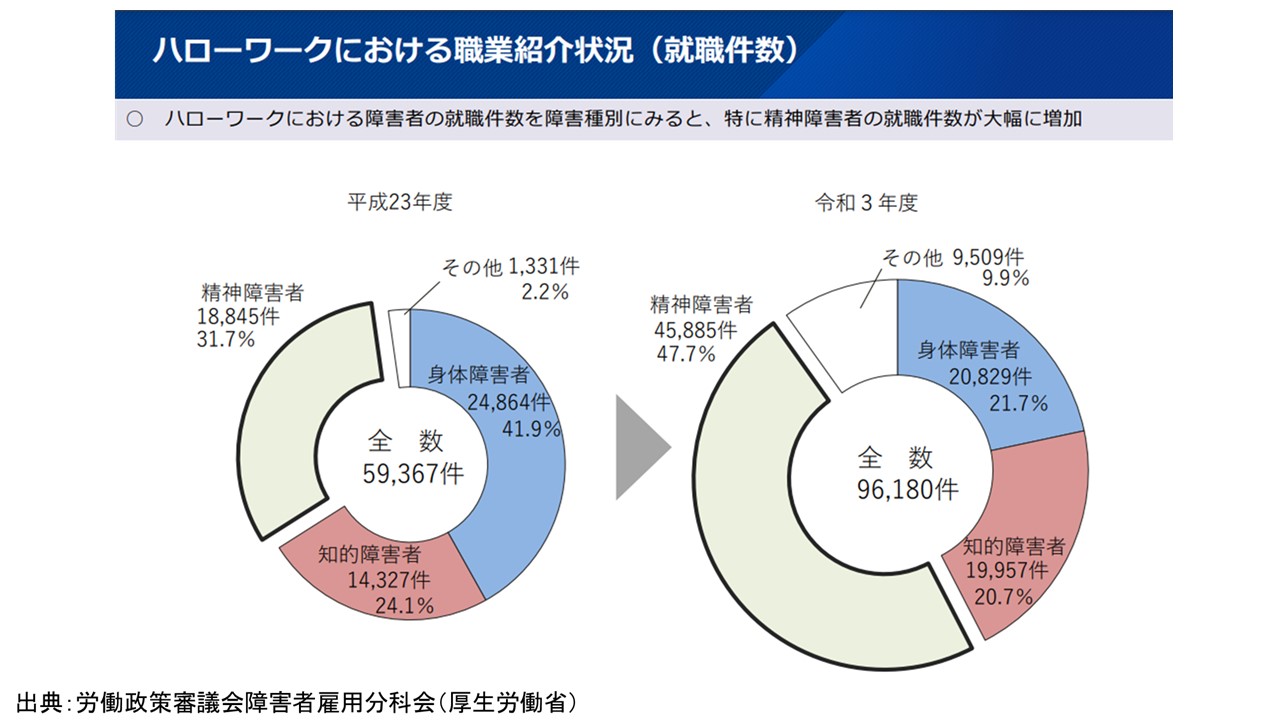

また、実際に採用の状況を見ると、新規採用の半数以上が精神障害となっています。

出典:労働政策審議会障害者雇用分科会(厚生労働省)

現在、障害者採用の応募をかけると、ほとんどが精神障害(発達障害)の応募者がきますが、その理由は、このような状況からの影響が大きいからです。

精神障害に対する社会的な理解が進んだ

社会全体で精神障害に対する理解が進んできたことも、雇用増加を後押ししています。以前から比べると、精神障害に対する偏見が減少し、精神障害者が働きやすい環境が整いつつあります。

多くの企業では少し前までは、精神障害者の雇用を躊躇するケースがほとんどでしたが、障害者雇用率の引上げに伴い、精神障害の受け入れをしなければならない状況があることを受け、実際に受け入れる企業が増えています。また、業務の適性を見極め、適切な配慮や人材配置を行うことで、精神障害者を雇用できると実感しています。

このような企業での採用の動きの変化に合わせて、精神障害者手帳を取得する層も変化してきています。以前は、精神障害者手帳を取得して働くことを希望する人の多くは、職場でそれなりの配慮が必要な人が多くいました。しかし、最近では一般枠で働いていたり、精神障害者手帳を持つことへの抵抗感があった人もより配慮のある働き方を求めて障害者枠での就労を希望するケースが増えています。

また、精神疾患を発症すると長期入院が一般的だった時代から、地域生活への移行や就労支援が進められるようになった社会の変化や、医療の進歩により働き続けられる人が増えたことも、精神障害者の雇用を促進しています。

加えて、発達障害の社会的認知が広まったことで、発達障害を持つ人が精神障害者手帳を取得し、障害者雇用で働く機会が増えています。障害者差別解消法により、大学などの高等教育機関では障害学生支援室が開設されるなど、発達障害や精神障害のある学生が大学で学ぶ機会が多くなりました。これにより一定の学力やポテンシャルを持った人材を採用することができるようになっています。

今後も法定雇用率が引き上げられることを受け、企業は戦略的に雇用計画を考えていく必要があります。精神障害の雇用が難しい彼らのスキルや特性を活かした職場作りを意識することが、企業の競争力を高めるポイントとなるでしょう。

今後の障害者雇用における3つのポイント

精神障害者の雇用が増加している中で、企業が今後障害者雇用を進める上で重要となるポイントとなる3つの点について見ていきます。

1.精神障害者を受け入れることを前提とした採用を考える

精神障害者の雇用が増加する現状を踏まえ、企業は精神障害者を受け入れることを前提とした採用戦略を立てる必要があります。採用での失敗を防ぐためには、仕事内容や職場環境を明確にしておく必要があります。

可能であれば、実習(インターンシップ)を行うと、実際の業務に求められていることや職場環境などを体験することで、雇用後のイメージが当事者側にも企業側にもしやすくなります。

2.職場の多様性の受容と文化の構築

精神障害者の定着が難しいと言われていますが、その理由の一つは障害であることをクローズにしていることが挙げられます。障害があることを周囲の社員が知っていると、会社としても対応しやすくなりますが、クローズにしている場合にはそれができません。

また、障害者雇用で採用されていても、ごく一部の社員にしか知られたくないと言う人もいます。当事者が他の人に知られたくないと思ってしまうのは、偏見や過度に気を遣われたくないという気持ちもあるようです。

精神障害者を含む多様な人材が活躍するためには、職場文化の構築が必要となります。多様性を受け入れる風土をつくっていくには、従業員全体への研修や意識改革の取り組みを継続的に行うとともに、成功事例を積極的に共有し、理解を深めることが大切です。

3.法改正への対応と戦略的な雇用計画

2024年4月に法定雇用率が2.5%に引き上げられましたが、この後、2026年7月には2.7%に上がることが決まっています。企業は長期的な障害者の雇用計画を立てていくことが求められています。特に、今後も引き続き採用していく見込みがあるのであれば、組織にとって人員が必要な分野や部門、そして業務が何かを見つけて受け入れ体制を整えていくことが必要です。

まとめ

精神障害者の雇用が急速に増加している背景には、精神疾患を抱える人々の増加、社会的理解の進展、そして法的な雇用義務化など、複数の要因が絡み合っています。これらの変化は、企業にとって新たな課題であると同時に、精神障害者の能力を活かし、多様性を推進する機会でもあります。

今後、企業が精神障害者の雇用を進めていくためには、以下のような取り組みが重要です。

1.精神障害者を受け入れることを前提とした採用戦略の立案

精神障害者の特性やニーズを踏まえた採用計画を立て、適切なマッチングを行うことで、採用後のミスマッチを防ぐことができます。実習やインターンシップの活用は、双方にとっての理解を深める有効な手段です。

2.多様性を受け入れる職場文化の醸成

精神障害者が安心して働ける環境を整えるためには、偏見や誤解を減らし、共に働く社員全体の意識改革が必要です。継続的な研修や成功事例の共有を通じて、多様性を尊重する風土を築くことが求められます。

3.法改正への対応と長期的な雇用計画の構築

法定雇用率の引き上げや社会の変化に対応し、組織全体で戦略的に障害者雇用を進めていくことが、企業の持続可能な発展に繋がります。

0コメント