「障害者雇用はリスクが高いから、できれば避けたい」。

採用や配置の場面で、こうした声が現場や経営層から聞かれることは少なくありません。

背景にあるのは、採用後に起きたトラブルや訴訟リスクです。

「配慮が足りないと訴えられるのではないか」

「逆に、配慮をしすぎて周囲の不満が高まるのではないか」

「ハラスメントや不当解雇だと主張され、訴訟にまで発展したらどうするのか」

こうした不安から、「トラブルが怖いから採用は控える」という判断につながってしまうケースがあります。

しかし、ここで考えていかなければならない点は、その“トラブルへの怖さ”の正体は本当に障害者雇用そのものだったのかということです。多くの場合、問題の本質は「障害があるから」ではなく、マネジメントの仕組み不足や線引きの曖昧さに関係していることがあります。

リスクは“避ける”ものではなく“扱う”もの──経営視点で考える障害者雇用

「リスク=避けるべきもの」こう捉えると、障害者雇用は常に“不安要素”になってしまいます。けれど、経営の現場でのリスクとは本来、不確実性を認識し、コントロールすることを意味します。

事故や炎上をゼロにすることはできません。大切なのは、「起こり得ること」を洗い出し、影響度を見積もり、備えることです。つまり、リスクは“避ける”対象ではなく、管理して組織に活かすものと捉えることが大切です。

また、障害者雇用を通じてリスク管理を実践することは、単なるトラブル回避にとどまらず、

・経営判断の再現性を高める

・現場が安心して動ける指針をつくる

・多様な人材を活かす組織基盤を整える

といった副次効果をもたらすこともあります。

不確実性を“見える化”する─リスクを必要以上に恐れなくてすむ3つのステップ

リスクの正体は「不確実性」です。見えないから不安になり、判断が遅れ、対応が後手に回ってしまいます。そこで必要なのは、リスクを“見える化”することです。

具体的には、次の3ステップを行っていきます。

1.起こり得るリスクを洗い出す

例:配慮合意が崩れる、欠勤が増える、周囲の不満が高まる、SNSで炎上する。

2.発生確率と影響度を整理する

「めったに起きないが影響は大きい」「頻繁に起きるが影響は小さい」などを分類する。

3.事前の備えを決める

ルール、合意書、チェックリスト、教育研修、初動フローなどの準備があることで、「万一の時にも対応できる」という安心感が生まれる。

リスクを曖昧な「怖さ」のままにせず、具体的なシナリオと対応策に落とし込む。これだけで、現場も経営も“振り回される立場”から“コントロールする立場”に変わります。

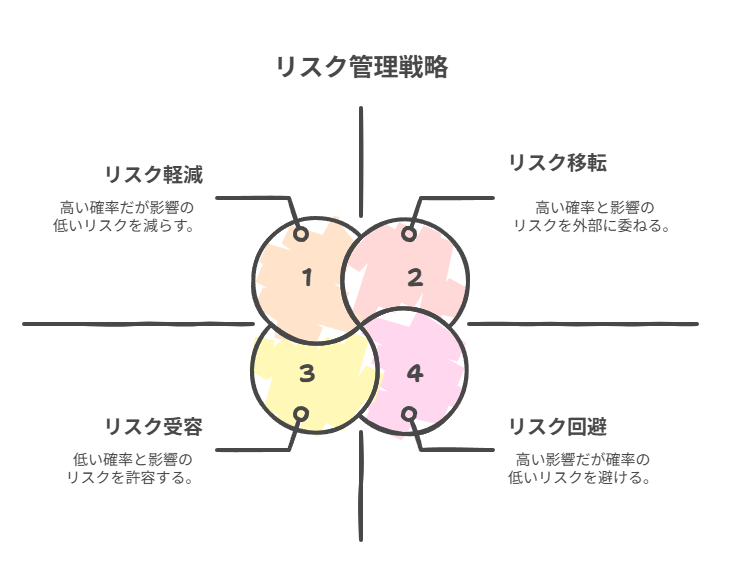

リスク対応の4つの選択肢──回避・軽減・移転・受容をどう組み合わせるか

リスクを見える化した後は、どのように向き合うかを選択していきます。経営のリスクマネジメントでは、大きく4つの対応パターンがあります。

・回避(Avoid)

リスクそのものを引き受けない。

例:本人に過度な負担がかかる業務を任せるのではなく、配置や業務設計を根本から見直す。

・軽減(Mitigate)

発生確率や影響を減らす。

例:マニュアルやチェックリストを整え、配慮の線引きを明文化。上司や同僚への研修や1on1を定期化する。

・移転(Transfer)

リスクの一部を外部に委ねる。

例:労務トラブル時に外部相談窓口を設ける、保険や専門家を活用する。

・受容(Accept)

一定のリスクを許容する。

例:体調不良による突発的な欠勤は完全には防げない。シフト体制や代替要員をあらかじめ決めて“受け入れる”。

大切なのは、1つに頼らず、状況に応じて組み合わせることです。障害者雇用を通じてこのフレームを活用すれば、「やってみないと分からない不安」は「選択可能な管理」になります。

障害者雇用で想定すべき3つのリスク──制度・摩擦・社会的信用

障害者雇用におけるリスクは、決して特別なものではありません。整理すると、他の経営課題と同じく大きく3つに分けられます。

1.制度改正リスク

障害者雇用は、法律で定められているものです。また、制度は改正されるもので、法定雇用率の引き上げや助成金などの運用ルール変更が典型例です。最新情報をキャッチできず対応が遅れると、行政指導や納付金負担、機会損失につながります。

2.配慮不足/過剰配慮による摩擦リスク

・配慮が不十分 → 「差別的だ」と受け止められ、トラブルや訴訟に発展

・配慮しすぎ → 周囲が「不公平だ」と感じ、不満や摩擦を生む

線引きが曖昧なまま現場任せにすると、両極端に振れやすいのが特徴です。

3.社会的信用・炎上リスク

障害者雇用は社会的関心が高いため、トラブルが起きるとSNSやメディアで注目されやすい領域です。一度「配慮しない会社」「差別する組織」とのレッテルを貼られると、ブランド・採用・取引に大きな影響を及ぼします。

これらは「特殊なリスク」ではなく、どの企業でも直面する可能性がある経営リスクの一部です。だからこそ、障害者雇用は“特別扱いすべき不安”ではなく、リスクマネジメントの実践の場と捉えることが重要です。

“最悪のシナリオ”を描くことで備えができる

リスクを語るとき、多くの企業は「最悪の事態は考えたくない」ものと考えています。しかし実は、最悪シナリオをあえて描くことにより、備えをすることができます。

たとえば、

・合理的配慮について配慮の線引きを超えた場合の再交渉のプロセスを整えておく

・訴訟に発展した場合の費用・期間・影響を試算しておく

・労働局やユニオンからの連絡がきたときの対応と備えておくべき資料

こうした「もしもの準備」があるからこそ、現場は安心して前に進めます。「ここまでなら対応できる」と線を引くことで、不安は和らぎ、チャレンジしようと思えます。リスクを“避ける”のではなく、“想定して管理する”。このように考えることが、結果的に組織をより積極的に動かすエンジンになります。

障害者雇用は“リスクに強い組織”を育てる実践の場

障害者雇用は、特別なリスクを増やすものではありません。むしろ、制度改正や配慮の線引き、炎上対応といった取り組みを通じて、現場の判断基準を整え、組織全体のリスク対応力を高める場になります。

・法改正への対応力 → 制度変化に強い組織へ

・配慮の線引き明文化 → 現場の迷いを減らし安心感をつくる

・炎上時の初動フロー → ブランド力と説明責任の強化につながる

リスクを「避ける」のではなく「管理する」。この考え方を現場で実践することで、障害者雇用は“リスク”ではなく、組織を前に進める経営資産にすることができます。

0コメント