今、企業に求められる障害者雇用は、単なる「法令遵守」ではなく、「戦略的な組織づくり」の一環として捉えられる時代に入っています。多様性の尊重や包摂的な社会の実現が重要視される中で、障害者雇用は社会的な要請としてますます注目を集めており、それに伴って制度面でも大きな変化が起きています。

特にここ数年は、法定雇用率の引き上げ、短時間勤務の雇用算定、助成金制度の見直しなど、企業にとって影響の大きい制度改正が次々と実施されています。

今回は、2025年度の制度変更のポイントを整理するとともに、すでに始まっている2024年度の変更点、そして2026年度に予定されている動きについて見ていきます。

動画で見る

Podcastできく

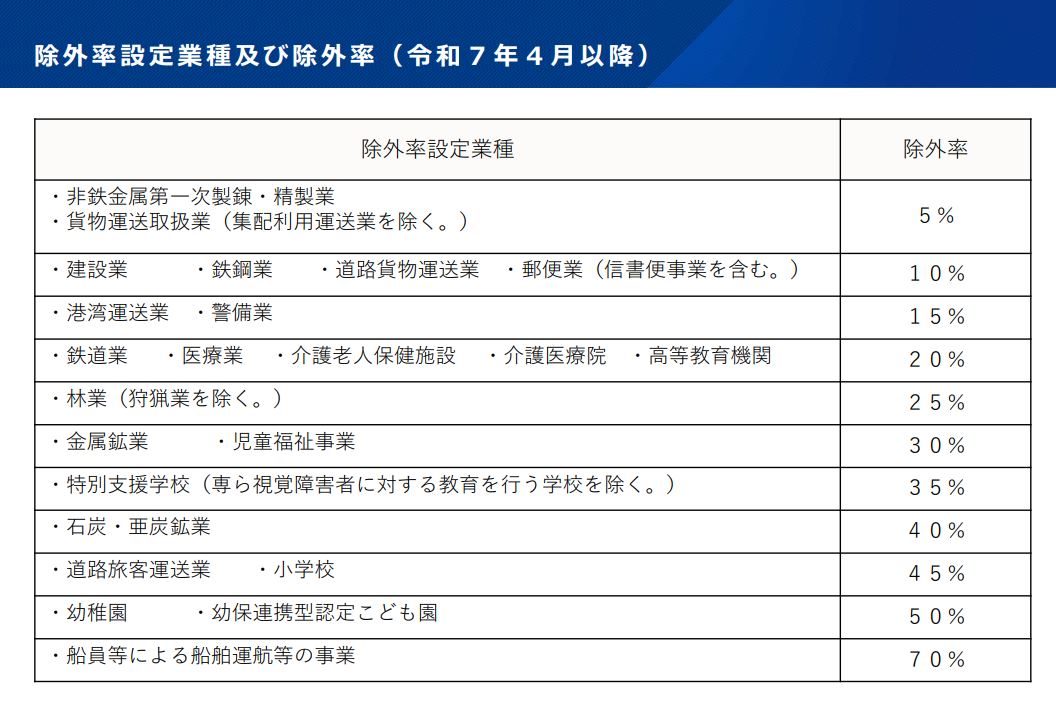

【2025年度の主な変更点】除外率の引き下げとは?

2025年度における障害者雇用の大きな制度変更の一つが、「除外率制度の引き下げ」です。「除外率制度の引き下げ」に該当する企業にとっては、実質的に「法定雇用率の引き上げ」と同様の影響を持つ非常に重要な改正となります。

除外率制度とは?

除外率制度とは、一定の業種や職種において「障害者の雇用が困難」と認められている業務のある企業に対して、その業務に従事する労働者の一部を障害者雇用の対象労働者数から除外できるという制度です。たとえば、極端な温度環境や重労働を伴う現場業務など、合理的配慮が難しいとされる業務などが該当します。

この制度は、障害者の雇用機会を確保する一方で、実態として配慮が困難な職場に無理な適用を避けるための「緩衝装置」の役割を担ってきました。

しかし、2025年度からは、この除外率の水準が見直され、多くの業種で適用される割合が引き下げられます。具体的には、製造業、建設業、運輸業など、従来は高い除外率が設定されていた業種が対象となる見込みです。

出典:除外率設定業種及び除外率(令和7年4月以降)(厚生労働省)

これにより、たとえば従来は従業員数のうち20%を除外できていた企業が、10%しか除外できなくなると、残りの労働者をベースにした雇用義務が増加します。つまり、実質的に障害者の雇用義務が“重くなる”ことを意味します。

実質的な「雇用義務の増加」に近い改正

この引き下げは、法定雇用率が変わらなくても、企業にとっては「必要な障害者雇用数が増える」ことにつながります。そのため、これまでギリギリで法定雇用率をクリアしていた企業にとっては、新たな未達成リスクが生じる可能性があり、実質的に法定雇用率が引き上げられたのと同じ影響が出ます。

従来「除外率が高かったために対応を先送りしていた」企業こそ、制度変更の影響を強く受ける可能性があります。この制度変更に対応するには、採用計画の見直しはもちろん、職域の拡大や、短時間雇用・在宅勤務といった柔軟な働き方の導入、また既存社員の定着支援の強化など、多角的な人材戦略が求められます。

【すでに始まっている変化】2024年度からの制度改正のポイント

障害者雇用に関する制度は、2024年度にも大きな転換点がありました。これらの変更は、雇用人数を増やすだけでは既存の体制のまま対応することが難しく、企業の採用・雇用体制そのものに見直しをかけているところも増えています。

ここでは、2024年度からすでに施行されている主な改正ポイントを整理しました。

法定雇用率が2.5%に引き上げ

2024年4月より、民間企業の法定雇用率が2.3%から2.5%へと引き上げられました。これにより、障害者の雇用義務が生じる企業の範囲が広がると同時に、すでに義務を負っている企業にとっても、より多くの障害者を雇用する必要が生じています。

特に影響を受けたのは、次の企業でした。

・従業員数が約40人以上の企業(雇用義務発生ラインが引き下がったため)

・これまで基準ギリギリで達成していた企業

実務での対応策として多く見られたのは、

・採用の幅を広げる:障害種別や働き方に応じた採用ルートの多様化(例:支援機関との連携強化、ジョブマッチングの工夫)

・定着支援の強化:就労後のフォロー体制(OJT・メンター制度・管理職研修)の見直し

・既存雇用の維持:雇用の“質”を高め、離職を防ぐことが、雇用率維持にもつながる

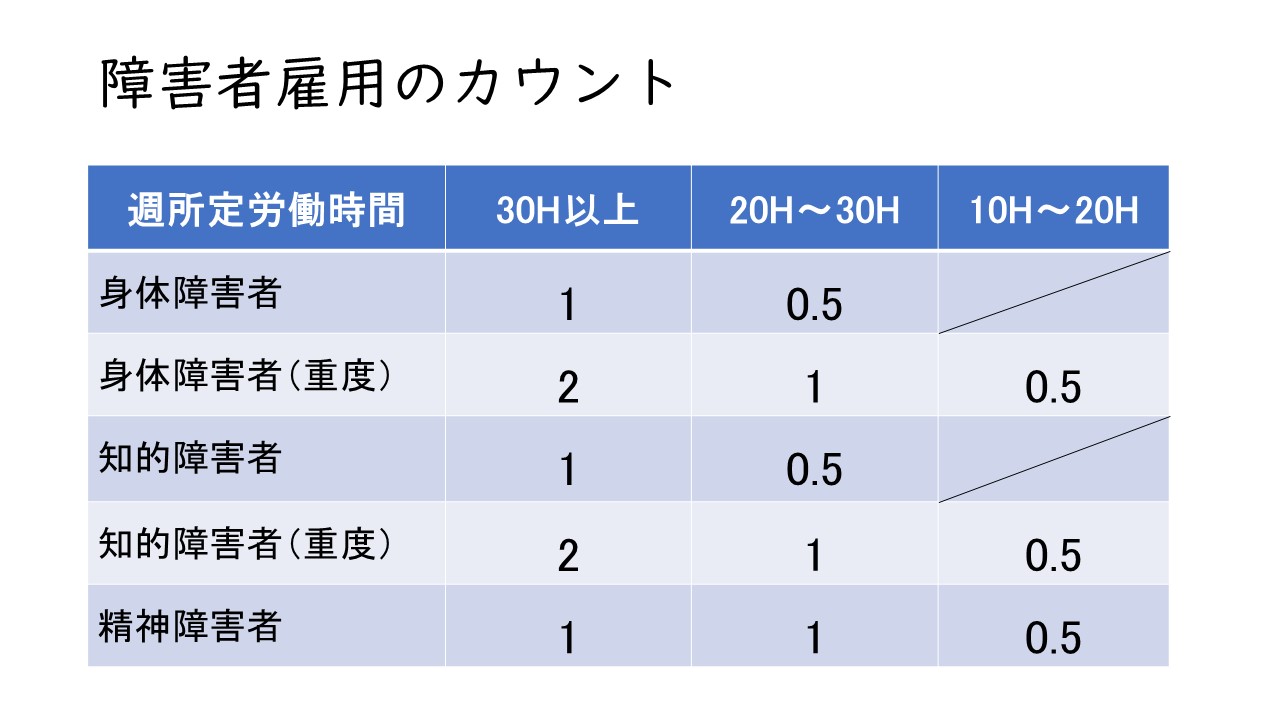

週10〜20時間未満の短時間勤務も雇用率の対象に

2024年度からは、週10時間以上20時間未満で働く障害者も、一定の条件を満たせば雇用率の算定対象に含まれるようになりました。特に精神障害や発達障害など、短時間勤務を希望する方の活用が進むことが期待されています。

週10〜20時間未満の短時間勤務が雇用率の対象となったことにより、柔軟な働き方で多様な人材の雇用が実現しやすくなりました。従来、週10〜20時間未満の短時間勤務は雇用率にカウントできず、特例給付金が支給されていました。しかし、雇用率にカウントできることで、企業での採用の受け入れが広がることが期待されています。また、カウントできるようになったことに伴い、特例給付金は2024年4月からは廃止されています。

障害者雇用調整金・報奨金制度の見直し

障害者を法定以上に雇用している企業に支給されてきた「障害者雇用調整金」「報奨金」についても、支給要件や金額体系が見直されました。

・障害者雇用調整金の支給調整

支給対象人数が10人を超える場合には、超過人数分の支給額を23,000円とする。

・報奨金の支給調整

支給対象人数が35人を超える場合には、超過人数分の支給額を16,000円とする。

なお、この「障害者雇用調整金」「報奨金」は、障害者雇用納付金に基づいたものです。障害者雇用納付金制度では、障害者を雇用する上で、事業主の経済的負担を調整し、全体の雇用水準を引き上げることを目的としたものとなっています。法定雇用率の達成や一定数以上の障害者雇用を行った企業とそうでない企業との間に生じる経済的負担の差を調整するため、障害者雇用調整金や報奨金などが設けられています。

障害者雇用助成金の拡充・新設

企業が障害者雇用を進める上で活用できる助成金制度も、2024年度から対象や用途が拡大しています。以下のような制度が、新設されました。

・中高年齢等障害者(35歳以上)の雇用継続を図る措置の助成金

加齢による変化と障害に起因する就労困難性の増加が認められ、継続雇用のために業務遂行上の課題を克服する必要な支援措置と認められる場合に支給される助成金です。

対象障害者:35歳以上で雇用後6か月以上の障害者

・障害者雇用相談援助助成金

認定事業者と労働局等による雇用指導が一体となり、障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を利用した事業主に支給される助成金です。(※助成金は認定事業者に支給)

対象障害者:身体障害、知的障害、精神障害

支給限度額

– 利用事業主に対して障害者雇用相談援助事業を行った場合60万円(中小企業または除外率設定業種事業主は80万円)

– 上記の相談援助事業後、利用事業主が対象障害者等を雇い入れ、かつ、6か月以上の雇用継続を行った場合。対象障害者1人につき7万5千円(中小企業または除外率設定業種事業主は10万円)4人までが上限

支給回数:利用事業主1社につき1回

・障害者職場実習等支援事業

職場実習の実習生を受け入れた場合に支払われる助成金です。

対象障害者:身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病等

・健康相談医の委嘱助成金

障害者の雇用管理のために必要な専門職(医師)の配置 または委嘱する場合に支払われる助成金です。

対象障害者:身体障害、知的障害、精神障害(対象障害者が5人以上必要)

・職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金

障害者の雇用管理のために必要な専門職(職業生活相談支援専門員)の配置 または委嘱する場合に支払われる助成金です。

対象障害者:身体障害、知的障害、精神障害(対象障害者が5人以上必要)

・職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金

障害者の職業能力の開発および向上のために必要な業務の担当者(職業能力開発向上支援専門員)の配置または委嘱する場合に支払われる助成金です。

対象障害者:身体障害、知的障害、精神障害(対象障害者が5人以上必要)

・介助者等資質向上措置に係る助成金

障害者の介助の業務を行うスタッフの資質の向上のために支払われる助成金です。

対象介助者等:職場介助者、手話通訳・要約筆記等担当者、職場支援員、職業生活相談支援専門員、職業能力開発向上支援専門員

・中途障害者等技能習得支援助成金

中途障害者等の職場復帰後の職務転換後の業務に必要な知識・技能を習得させるための研修の実施に関する助成金です。

対象障害者:身体障害者、精神障害者(発達障害のみは対象外)、高次脳機能障害、難病等

参考:障害者雇用納付金関係助成金の主な変更点(令和6年4月1日改正分)

【今後の予定】2026年に向けての布石

現在の制度改正に対応するだけでなく、企業にはさらに先を見据えた中長期的な戦略構築が求められています。すでに厚生労働省は、2026年7月に法定雇用率を「2.7%」へ引き上げることを明らかにしており、今後も障害者雇用の義務は着実に拡大していきます。

法定雇用率「2.7%」への引き上げが意味するもの

この引き上げは、単なる数値上の変化ではなく、企業にとっては雇用対象者のさらなる拡大と、雇用の質的向上を同時に求められるという意味を持ちます。従業員規模によっては、これまで以上に早期対応が不可欠になり、「先延ばし」による対応遅れは、未達成リスクや社内の混乱につながる可能性があります。

障害者雇用は、単発の採用施策で対応できるテーマではありません。採用計画、職場環境整備、社内研修、支援体制の構築など、すべてが連動した「仕組みづくり」が必要となります。そしてその中心には、「人」を価値と捉え、組織の持続的成長に結びつける人的資本経営の考え方があります。

近年、投資家や社会が注目しているのは、「企業が人材をどのように活かしているか」「多様な人材の活躍が企業価値にどうつながっているか」という視点です。障害者雇用も例外ではなく、採用や定着の取り組みは、企業の人的資本の一部として評価される時代になっています。

したがって、2026年7月の法定雇用率2.7%への引き上げを前に、制度対応だけでなく、自社の人的資本をどう育て、活かすかという中長期的な視野を持った取り組みが求められます。

次のような点に取り組んでいくことが大切です。

・業務や配置先の拡大:障害者の強みを活かせる業務の創出と配属の柔軟性向上

・採用チャネルの強化:多様な採用ルートを持ち、組織の“入口”の選択肢を広げる

・定着支援とキャリア形成:定着率の向上に加え、キャリアパス設計による長期的活躍の場づくり

・管理職の意識改革と育成:マネジメントに加え、多様な人材を含めたチームづくりや合理的配慮への理解

・外部リソースの活用:必要に応じて専門家や支援機関との連携

人的資本経営の観点から見れば、障害者雇用は「企業の持続的成長を支える人材戦略の一部」であり、単なる義務ではなく企業価値を高める資源投資と考えることができます。いま求められるのは、目先の対応ではなく、将来の競争力につながる“人への投資”として、障害者雇用を捉え直すことです。

制度への対応から組織で活かす

法定雇用率の達成を目的とした対応は、あくまでも入り口に過ぎません。これからの障害者雇用は、組織の戦力としてどう活かすかという「人材資本」の部分が問われていきます。

障害者だから◯◯業務ではなく、「組織に必要とされる業務」が何かを見極め、スキルや能力があるのであれば配置していきます。このような人材として活かす職場設計ができる企業こそが、これからの多様化時代をリードしていく存在となります。

また、障害者雇用を通じて働きやすい職場にするための知見や仕組みは、シニア・外国人・育児介護中の従業員など、多様な人材へのマネジメントにも応用可能となります。制度の改正を「対応すべき負担」ではなく、「組織の進化につなげるチャンス」として捉えると新たな視点が見えてきます。

まとめ

2024年度から始まった制度改正、そして2025年度に予定されている除外率の引き下げ、さらには2026年度の法定雇用率の引き上げと、障害者雇用をめぐる環境は大きく動いています。これらの変化は、単に「数字の調整」ではなく、企業に対して“これからの組織のあり方”を問い直す機会とも言えるでしょう。

もはや障害者雇用は「義務としての対応」では不十分です。人的資本経営の視点から、障害のある社員一人ひとりの力を“組織の戦力”として活かし、多様な働き方を受け入れ、共に成長できる環境を整えることが求められています。

企業にとって、今がまさに転換点となります。制度変更に翻弄されるのではなく、これを人材戦略の再設計のチャンスと捉え、次のことを見直して見ることが大切です。

・現状の雇用体制を見直す

・採用と定着の仕組みを強化する

・柔軟な働き方や多様な業務、人材配置を検討する

・障害者雇用の知見を組織全体の“働きやすさ”に還元する

このようなアクションを一歩ずつ進めていくことが、これからの企業価値を変えていくことに繋がります。

0コメント