障害者雇用が拡大する中で、企業には「合理的配慮」を提供することが法律上求められています。

採用や定着の支援を行う際に、この言葉を耳にしない日はないと言っても過言ではありません。しかし、実際の現場に目を向けると、合理的配慮が社内に十分浸透しているとは言い難いのが現状です。

人事担当者や現場リーダーからよく聞かれるのは、次のような声です。

「どこまで対応するのが合理的配慮なのか、判断が難しい」

「配慮のつもりが、特別扱いだと受け止められてしまうことがある」

「現場ごとに対応がバラバラで、同じ会社なのに温度差が大きい」

つまり、「合理的配慮」は制度上の言葉としては浸透していても、“現場でどう実践するのか”という基準が曖昧なまま運用されているケースが少なくありません。本来、合理的配慮は一人ひとりの障害特性や状況に応じて柔軟に検討するものです。しかし、方針が社内で共有されていなければ、現場任せの“属人的対応”に陥りやすくなります。

その結果、ある部署ではスムーズに配慮が行われても、別の部署では「やりすぎではないか」「そこまでする必要があるのか」といった疑問が噴出し、混乱や不公平感が生まれてしまいます。

合理的配慮は全体の方向性を示さなければ、現場の負担は増し、障害のある社員も「支援してもらえるかどうかは担当者次第」という不安を抱くことになります。合理的配慮を制度として導入するだけではなく、“社内にどう浸透させるか” を考えることが、今の企業に求められています。

YouTube

Podcast

合理的配慮の定義が曖昧なままでは社内に浸透しない

合理的配慮という言葉自体は広く知られるようになりましたが、自社において何を意味するのかを明確に定義している企業は多くありません。

ある職場では「本人が働きやすいように最大限便宜を図ること」と捉えられ、別の職場では「法令上最低限の対応」と解釈されていることもあります。その結果、同じ「合理的配慮」という言葉を使っていても、現場では全く異なる行動が取られていることが少なくありません。

たとえば「勤務時間の調整」は合理的配慮かどうか。ある部署では快く認められても、別の部署では「特別扱いだ」と拒まれる。このようなズレは、本人にとっても同僚にとっても不信感の原因となります。

合理的配慮は、「やさしさ」ではなく「業務遂行のために必要な調整」であることを組織として共有する必要があります。定義が曖昧なままでは、制度が形骸化し、現場での納得感を得ることはできません。

属人的対応に頼りすぎる現場

もう一つ大きな課題は、個々の担当者や現場リーダーの判断に任せきりになってしまうことです。合理的配慮の方針がなく、「とりあえず目の前の社員に合わせて動く」という対応が積み重なると、次第に現場担当者の負担が大きくなります。

例えば、あるリーダーは「本人の希望をできる限り受け入れる」方針で動いている一方、別のリーダーは「業務優先でできる範囲にとどめる」としていると、同じ会社なのに部署によって対応のレベルが大きく異なってしまいます。

この属人的な対応は、公平性を損ない、本人にとっても“当たり外れ”を生むリスクがあります。

加えて、担当者が変わった途端に配慮内容がリセットされるケースも見られます。これでは組織としての学びが蓄積されず、合理的配慮が制度として定着しません。属人的対応を避けるためには、会社としての基準・ガイドラインを整え、誰が担当しても同じレベルの配慮が行える仕組みづくりが必要です。

現場に広がる「モヤモヤ感」

合理的配慮を導入した結果、周囲の社員が「これは配慮なのか、それとも甘えなのか」とモヤモヤを抱えるケースは少なくありません。特に、本人が同僚に頻繁に依頼をしたり、日常業務以外のサポートを求めたりする場面では、「それは業務なのか?」「なぜ自分だけが負担するのか?」という不公平感が生まれやすくなります。

例えば、ある社員が「服薬を忘れてしまうので、一緒に薬を管理してほしい」と同僚に依頼するケースがありました。別の場面では「昼食を買ってきてほしい」「買い物を手伝ってほしい」と頼まれることも。本人にとっては生活に必要な支援ですが、同僚からすると「これは仕事の範囲なのか?私生活のサポートではないか?」という疑問がわきます。

合理的配慮は本来、業務を遂行するために必要な調整を指します。服薬や買い物のサポートは生活支援の領域に近く、職場で担うべき範囲を超えている可能性があります。こうした線引きを明確にしておかないと、現場に過剰な負担がかかり、不公平感や不信感が生まれてしまいます。

このモヤモヤを放置すると、現場全体の心理的安全性が下がり、障害者雇用そのものにネガティブな印象を与えかねません。だからこそ「これは合理的配慮、これは過剰要求」という線引きを提示し、現場の納得感を高めることが大切です。

合理的配慮が現場に浸透しない背景には、

・定義の曖昧さ

・属人的対応の限界

・現場のモヤモヤ感

という3つの課題が存在しています。

これらはすべて「合理的配慮の方針を明確に示していないこと」に起因する部分が大きく、放置すると現場が疲弊し、障害者本人も十分に力を発揮できません。

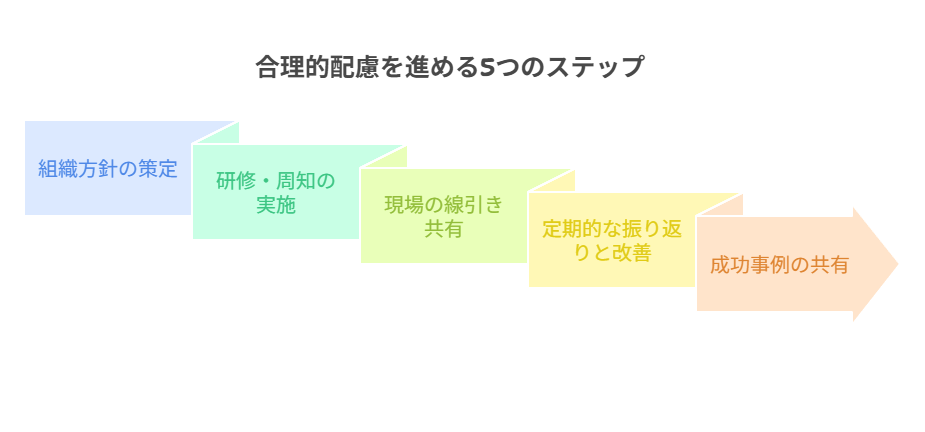

合理的配慮を社内に浸透させる5つのステップ

合理的配慮を社内に浸透させるために必要な5つのステップを見ていきます。

ステップ1:組織方針の策定

合理的配慮を「本人へのやさしさ」ではなく「業務遂行のための必要な調整」と位置づけ、社内で明文化します。ここで重要なのは、抽象的な理念だけでなく、「自社にとって合理的配慮とは何か」を具体的に言葉にすること。組織としての基準を持つことで、現場での判断がぶれにくくなります。

ステップ2:研修・周知の実施

合理的配慮の考え方や具体例を、管理職や現場社員に研修で伝えます。ハード面(机や設備の調整など)とソフト面(勤務時間や指示方法の工夫など)に分けて紹介すると理解しやすいです。現場が「自分の裁量でどこまで対応すべきか」を把握できるようにすることがポイントです。

ステップ3:現場の線引き共有

「どこまでが合理的配慮で、どこからが過剰要求なのか」を共有することが不可欠です。例えば、◯◯は過剰だが、△△は合理的配慮といった具体例を示すことで、現場のモヤモヤを減らせます。線引きの基準を社内で持つことで、社員間の不公平感を防げます。

ステップ4:定期的な振り返りと改善

合理的配慮は一度決めて終わりではなく、職場環境や本人の状況に応じて見直す必要があります。定期的にアンケートやヒアリングを行い、現場で困りごとや負担感がないかを確認しましょう。小さな改善を積み重ねることで、配慮が自然に組織文化として定着していきます。

ステップ5:成功事例の共有

合理的配慮は障害のある社員だけでなく、職場全体の働きやすさにつながります。たとえば、わかりやすいマニュアル作成は新人や外国人社員にも有効です。成功事例を社内で共有することで、「合理的配慮=特別扱い」ではなく「みんなにとってプラスになる取り組み」という認識を広げることができます。

合理的配慮を社内に浸透させる企業メリット

合理的配慮を社内に浸透させることは、障害のある社員のためだけではありません。実は、企業全体にとっても大きなメリットがあります。ここでは、特に人事や経営層が押さえておきたい3つの効果を紹介します。

1. 障害のある社員が長期的に活躍できる

合理的配慮が社内に根づくと、障害のある社員が自分の力を発揮しやすくなります。働きやすい環境が整うことで離職リスクが下がり、採用や育成にかけたコストの無駄を減らせます。単に雇用率を満たすだけでなく、「活躍人材」として戦力化できることは、企業にとって大きな成果です。

2. 現場の納得感と組織の一体感が高まる

配慮の線引きが曖昧なままでは「やりすぎでは?」「自分たちの負担ばかり増えている」という不満が生まれやすくなります。方針を示し、基準を共有することで、現場は迷わず対応でき、同僚も納得感を持って協力できます。結果として、職場の心理的安全性が高まり、チーム全体のパフォーマンス向上につながります。

3. 人的資本経営やDEI推進に直結する

合理的配慮を組織文化として定着させることは、近年注目される「人的資本経営」や「DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)」の実践に直結します。投資家や社会に対しても「多様な人材が力を発揮できる仕組みを持っている企業」としてアピールでき、企業価値の向上にもつながります。

まとめ

合理的配慮を社内に浸透させることは、単なる法令遵守や負担の増加ではなく、人材活用の幅を広げ、組織力を高め、経営的にもプラスになる取り組みです。現場の混乱をなくし、長期的な人材活躍と企業価値の向上を実現するためにも、組織としての仕組みを整えることが求められます。

合理的配慮は、単なる「やさしさ」や「特別扱い」ではありません。組織としての方針が曖昧なままでは、現場に混乱が生じ、障害のある社員も同僚も不安を抱えることになります。だからこそ、組織としての合理的配慮の基準を示し、現場と共有し、定期的に見直していく仕組みづくりが欠かせません。

合理的配慮は 「法令遵守」ではなく「組織文化のデザイン」でもあります。配慮を通じて、障害のある社員が長期的に活躍し、同僚の納得感も高まると、組織全体の一体感が強まります。そしてその成果は、人的資本経営やDEI推進にもつながり、企業価値を高める力になります。

しかし、実際に取り組んでいくと「考えはあるのに社内にうまく伝えられない」「経営層に提案する資料をどう作ればいいか迷う」といった課題を抱える人事担当者の方も多いと思います。そのようなときは、外部の伴走支援を取り入れることで、方針を整理し“現場に届く戦略アウトプット”をすることができます。

障害者雇用ドットコムでは、方針策定のサポートから研修、伴走型コンサルティングまで、企業の状況に合わせた支援をご提供しています。まずはお気軽にご相談ください。

0コメント