「研修」と聞くと、なんとなく身構えてしまう。そんな経験はないでしょうか。特にテーマが「障害者雇用」となると、特別なものと捉えがちです。この“構え”の裏には 「障害者雇用の研修」と言われた瞬間、頭の中で“特別な制度”や“専門的な知識”が必要だと感じてしまったり、心理的な距離が生まれてしまう「自分には関係ない特別なもの」だという思いや、障害に関する先入観が関係しています。

しかし、実際には、職場で起きるすれ違いや困りごとの多くは、障害の有無にかかわらず、「伝え方」「関わり方」「受け止め方」と大きく関わっています。そしてこれらはすべて、“マネジメント力”や“チームで働く力”として、どの職場でも必要とされるものです。

つまり、「障害者雇用の研修」とは、特別な人のための特別な研修ではなく、多様な人と働くこれからの職場づくりに必要な“共通の視点”を育てる場でもあります。今回は、どうすればそんな「構え」をほぐしながら、効果的な障害者雇用を進めていくための研修についての考え方を紹介していきます。

YouTube

Podcast

マネジメントの本質と「障害者雇用」の接点

「伝えたつもりが、まったく伝わっていなかった」

「なぜそんな受け取り方をするのか、わからない」

「チームに馴染まず、いつのまにか距離ができてしまった」

こうした現場の戸惑いは、障害の有無にかかわらず、どの組織でも起こり得るものです。

この本質には“関わり方のズレ”があります。このズレをどのように調整していくのかは、まさにマネジメントの領域です。しかし、対象者が障害者になると「障害者だから難しい」と感じられてしまいがちです。

多様な人材が共に働く時代において求められるのは「全員に同じように接すること」ではなく、「一人ひとりの特性や背景を理解し、適切な関わり方を工夫すること」です。それは、「障害者かどうか」という視点ではなく、つまり「どうすればこの人が力を発揮できるか」という視点です。

障害者雇用の場面で起きる“すれ違い”や“配慮の難しさ”は、全社員に共通するマネジメント課題の縮図でもあります。障害者雇用をきっかけにマネジメントのあり方を見直すことは、結果的に、チーム全体の働きやすさや生産性の底上げにつながっていきます。

今の研修で成果が見られていますか?

障害者雇用に関する研修というと、多くの場合「合理的配慮とは何か」「精神障害・発達障害の特性とは」といった知識重視の構成になりがちです。

もちろん、基本的な知識は必要です。しかし、知識だけにフォーカスしすぎると、受講者の中で“福祉”や“特別扱い”という印象が強く残ってしまうのも事実です。「自分には関係ないこと」「専門職の仕事」と距離を置かれ、現場への浸透が進まない──そんな状況に陥っている企業も少なくありません。

そこで有効なのが、コンセプトを“マネジメントスキル”に変えることです。「誰もが力を発揮できる関係性づくり」という“マネジメント視点”から障害者雇用を捉え直すことのほうが、受け入れやすい組織も多いです。

「障害者雇用に関する研修」と聞くと、「配慮すべき人への対応を学ぶ場」として、限定的に捉えられがちです。しかし今は“多様な人と働く時代”となっています。年齢、性別、価値観、働き方、そして障害の有無など、違いがあるのは、もはや当たり前であり、それを前提にしたマネジメントが求められています。

その観点から見れば、障害者雇用に関する研修は決して“特別な一部の人のためのもの”ではありません。むしろ社員にとってのマネジメント力のスキルアップの機会であり、組織をアップデートする機会となります。

障害者雇用のいろいろな職場を見てきましたが、うまくいっている職場に必ずしも障害に詳しい人や経験者がいるわけではありません。しかし、必ず存在しているのが個々に合わせた対応のできるマネジメントを理解している人です。役職がついていなくても、このマネジメントを本質的に理解している人がいると、障害者雇用のチームはうまく回っています。

マネジメント層やリーダー的な役割を担う人には、「マネジメント研修」の一環として、障害に対する学びを深めることには、次のようなメリットがあります。

マネジメント×障害理解の研修のメリット

1. “誰にでも役立つ学び”として受け止められる

障害の有無に関係なく、全社員に必要な「伝わる指示の出し方」「違和感に気づく力」「多様な特性への対応力」として受講意欲が高まる。

「特別な配慮の必要のあの人のため」ではなく、「チーム全体のため」「自分のため」という納得感が生まれる。

2. “共通言語”を育てる場として機能する

特定の個人に合わせるのではなく、「こういうときはこのような対応がマネジメントとしてできる」という組織としての共通ルール・対応指針が育つ。

特性の強い人や困り感を抱える人がいても、「どう対応するか」をチームで話し合いやすくなる。

3. 障害者雇用のハードルを下げ、組織全体の包摂力が上がる

「配慮=特別対応」という構図から脱却し、「誰にでもある得意・不得意に合わせて関わる」という考え方が広がる。

結果的に、障害者雇用に限らず、メンタル不調・育児介護・世代間ギャップなどあらゆる多様性に対応できる組織基盤をつくることにつながる。

これからの研修は、“共通言語”を育てる場に

これからの研修は、“誰か特別の人のため”に行うものではなく、 “私たちの組織”に必要な、共通言語を育てる場となります。そう捉えることで、現場の反応も、学びの深さも、大きく変わっていくはずです。

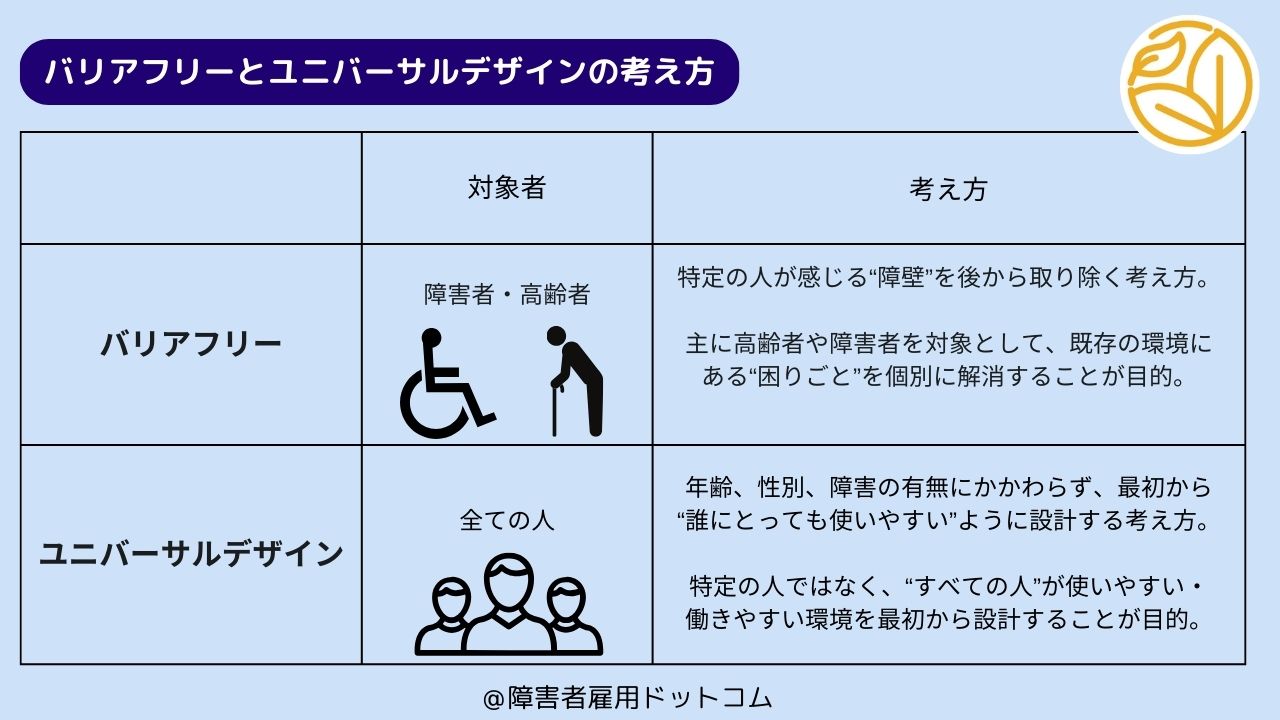

配慮の話をする際には、「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」という言葉を耳にすることがあります。これらはどちらも「使いやすい」「働きやすい」環境を目指すものですが、目的と対象に違いがあります。その違いを見ていきます。

バリアフリー

高齢者や障害者など、特定の人が感じる“障壁”を後から取り除く考え方

「段差があると車椅子では通れない」→ スロープを設置する

「目が見えにくい」→ 点字や音声案内を追加する

「精神的に疲れやすい」→ 静かな作業環境を用意する

このように、バリアフリーは主に高齢者や障害者を対象として、既存の環境にある“困りごと”を個別に解消することが目的です。

ユニバーサルデザイン

年齢、性別、障害の有無にかかわらず、最初から“誰にとっても使いやすい”ように設計する考え方

出入口に段差をなくし、誰でも通れるスロープ付きにする

表示に文字だけでなく色・形・アイコンも使う

業務指示や社内ルールを曖昧にせず、誰にでもわかる言葉で明文化する

ユニバーサルデザインは、特定の人を対象にするのではなく、“すべての人”が使いやすい・働きやすい環境を最初から設計するという考え方です。

職場づくりに活かすなら、どちらが社員に受け入れやすいと思いますか?

障害者雇用や配慮を「バリアフリー」の視点で捉えると、「この人が入ったから配慮を加えよう」「特別な対応が必要になる」といった個別対応中心の発想になります。これにより、現場では「また何か特別なことをしなければ…」と構えが生まれがちです。

一方、「ユニバーサルデザイン」の視点から考えると、「伝わる言い方を最初から工夫する」「休憩の取りやすさを全員に保障する」といった形で、誰にとっても働きやすい環境をあらかじめ設計することができます。

まとめ

「障害者雇用の研修」と聞くと、どうしても“特別な対応を学ぶ場”というイメージが先行しがちです。 しかし、そこで扱われるのは、「伝え方」や「関わり方」、「違和感への気づき方」など、すべての職場に共通するマネジメントの本質です。

実際、うまくいっている職場には、障害の専門知識がなくても「多様な人と働くこと」に自然に向き合い、関係性を丁寧に育てられるマネジメントの視点を持った人がいます。その力こそが、障害の有無にかかわらず、すべての社員が働きやすく、力を発揮できる組織をつくっています。

障害者雇用の研修も、そうした“人の多様性に向き合うマネジメント”を、誰もが自分ごととして学べる設計にすることで効果を違ったものにすることができます。「障害者のため」ではなく、「チームのため」「組織の未来のため」という視点で取り組むことで、納得感も、実践効果も、持続性も格段に高まります。

また、「バリアフリー=特定の人への後付けの対応」ではなく、「ユニバーサルデザイン=誰もが最初から使いやすい仕組み」を意識することで、 職場そのものの在り方を見直すきっかけにもなります。

「障害者雇用に取り組みたいけれど、現場が構えてしまう」

「配属先は精神障害の対応が未経験なので不安を感じている」

「D&Iや人的資本経営の一環として、実践的なマネジメントを強化したい」

このような企業の方には、障害者雇用をきっかけに、社員のマネジメント力を底上げする研修”をおすすめします。

特別なことではなく「当たり前のマネジメント」、特定の人のためではなく「誰もが働きやすい職場」づくりと位置づけることで、「マネジメント力向上」や「関係性を育てる組織づくり」の一環として、全社員が自然に関わり、実践できる土壌が育ちやすくなります。

研修プログラムの設計・調整は、組織課題や現場状況にあわせて柔軟に対応しています。 「自社に合った研修を考えたい」という方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

0コメント